建築士試験が年々難化していますそして合格基準も年々厳しくなっています。

学科、製図の概要と、試験元からの注意事項を見ていきましょう。

目次

1、概要について

2、注意事項について

1、概要について

学科は計画、環境設備、法規、構造、施工の5科目

試験時間は計画と環境設備で2時間、法規で1時間45分、構造・施工で2時間45分

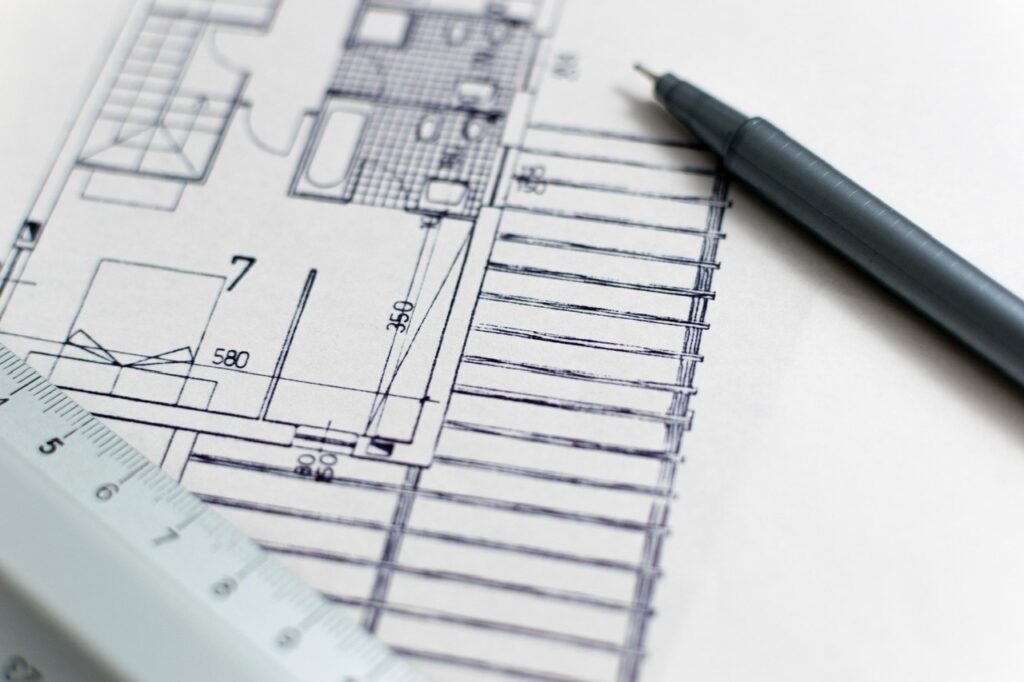

製図は6時間30分の試験で要求された図面と要点の記述が必要になる。

受験資格は必要な条件を満たしていれば実務経験なしで受験が可能になりました。(詳細は試験元へお問い合わせする事が間違えないです。)

ただし、合格後場合に応じて必要な実務経験を積んだのち免許が発行できます。

2、注意事項について

近年試験元から具体的にやってはいけないことを載せています。学科については法令集の書き込みについて具体例を挙げながら記載があります。

逆にこの例は法規を勉強するための方法が記載されています。頻繁に問題に登場するページや、何ページにもわたってとんでいる条文などはチェック時によく見られるということと想定できます。また試験官も大量の法令集を20分程度という限られた時間内にチェックすることに限界があります。また何十人分の法令集を確認するということはあらかじめ出題頻度が高い内容に書き込みが無いかなどある程度絞って確認しているようにも見受けられます。(私が受験した時も法第6条確認申請、令112条防火区画、建築士法などを見られていたと思います。パラパラと全体のページは確認していましたが。)

製図では製図板の規定とで電卓の規定が記載されていました。特段目新しさはないものの電卓の機能についてNGの機能が具体的に記載されていました。

まとめ

1級建築士試験が年に1回しかチャンスがありません。しかも2回試験を行い、わずか10%程度の合格率の国家試験です。きちんと対策を行えば合格はできますが、勉強時間の確保と、正しい学習の仕方を知らないと合格は遠のきます。しかし、資格を取得する価値はあります。スキルアップ、仕事の裁量を広げたい、昇進したい、転職したいなど目標がある人はぜひチャレンジしてほしいです。